本土抽象艺术市场走向繁荣

广东抽象艺术:探索与实践的交织

在中国现代艺术史上,广东作为一个重要的文化中心,其抽象艺术的发展轨迹虽然未能达到全国其他地区的热度,但它却有着独特且丰富的内涵。从20世纪30年代中华独立美术协会成立,到改革开放后期如“南方艺术家沙龙”、“大尾象”等团体和现象,这一区域不断地孕育出具有鲜明特色的前卫美术。

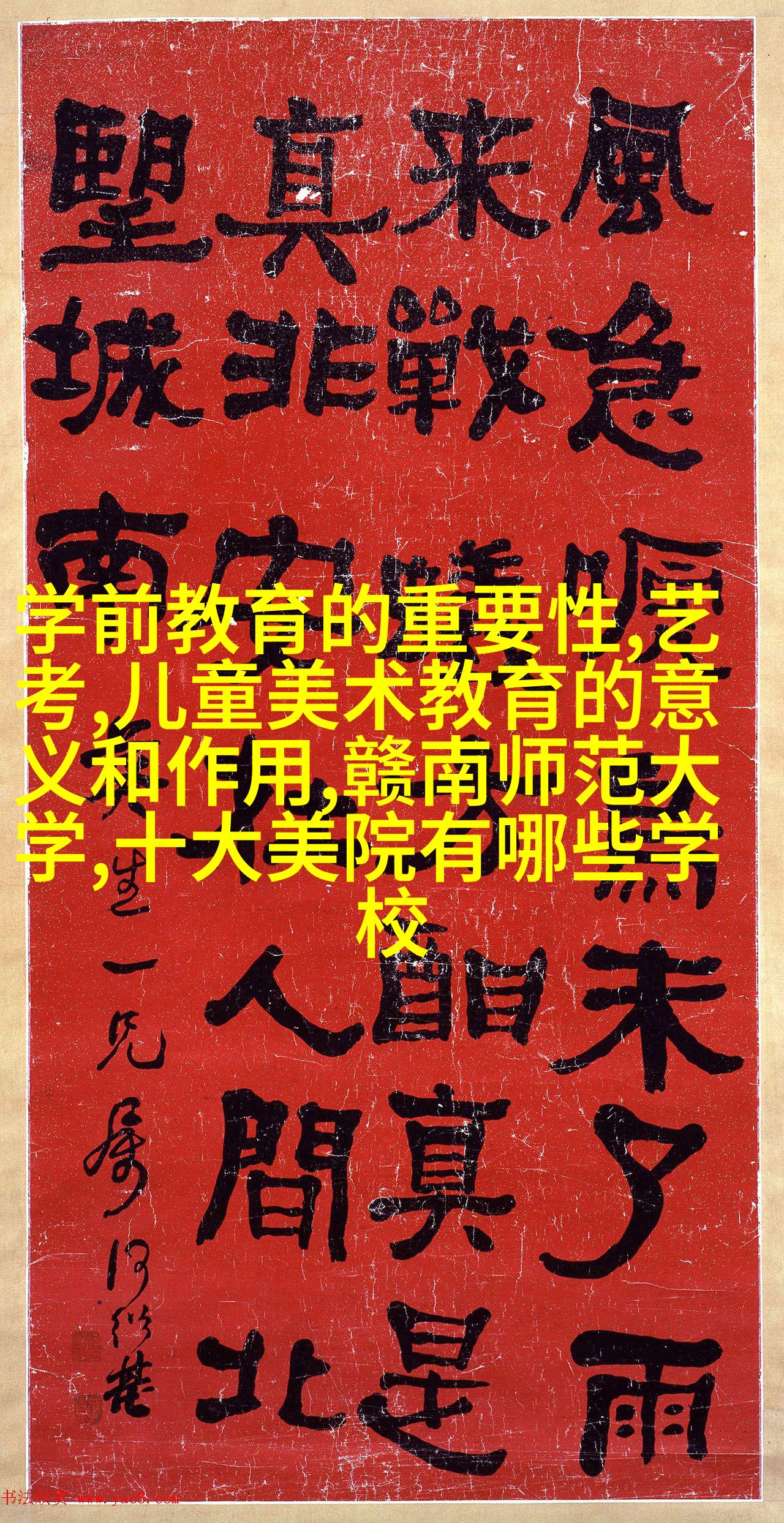

1930年代初期,梁锡鸿、李东平、赵兽等人在日本接受了西方现代派影响,并将其带回国内,他们提出了“抽象形体”的理论,对塞尚、马蒂斯等人的形式问题进行了深入分析。随后,一些年轻艺术家如王益论,在《上海美专新制第十三届毕业纪念册》上发表文章介绍康定斯基,这些都是追溯广东抽象型艺术早期历史的一些线索。

进入20世纪80年代,上世纪40年代那种实验探索似乎中断了,但改革开放后的这段时间里,一批院内外勇于探索的中青年艺术家在广州美术学院105号房间形成了一小组,他们以李正天为核心,推动油画教学改革,并举办了一系列展览。这一时期还出现了“水墨运动”,包括“大阿龙”画会和“后岭南”概念,它们对传统岭南画坛产生了重大影响。

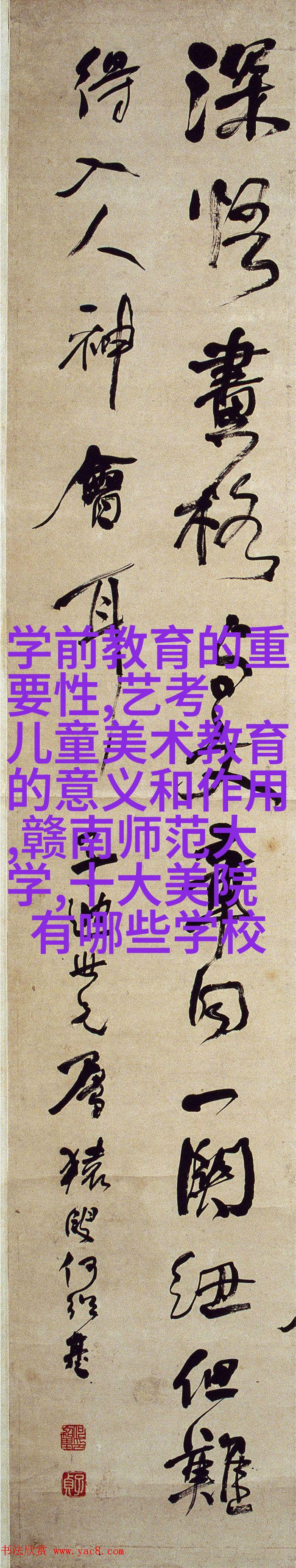

到了21世纪初,由于对图像绘画厌倦,以及希望超越浮华表面寻找内心自省和观念自足,有不少中国当代艺术家选择走向抽象之路。他们认为这种方式可以让作品脱离流行趋势,更接近本质,而不是简单地追求形式上的创新或情感宣泄。

然而,对于中国本土“抽象之路”,评论界也有不同的看法。一方面,如栗宪庭所言,“念珠和笔触”可能反映了一种繁复而又简约或者极端主义的风格,这与治疗或修行有关;另一方面,如高名潞提出的“意派理论”,主张重新寻找到一种不同于现代主义或物质主义理论的地方,以整一性原理建立新的叙事方法。而黄专则从古代画论中的气韵学说出发阐述当代中国抽象艺术,将中西两种自由主义传统融合起来。

因此,要真正揭示本土“抽象之路”的线索,不仅需要认识到个体独特实践,还要把握时代背景,同时兼顾全球化维度下的中西交织关系。这是一条既充满挑战又充满机遇的小径,我们必须沿着这一道路前行,以便更好地理解并欣赏那些来自这个角落但却具有国际视野的大师作品。