罗丹雕塑与中国园林相融合艺术家寻求在中国市场的落地空间

艺术爱好者似乎并不满足于仅在国外拥抱法国文化。他们越来越愿意将其带回中国,以快闪博物馆和永久艺术品收藏的形式。参考消息网9月8日报道,港媒称,据巴黎大区旅游局说,虽然许多到访欧洲各国首都的亚洲游客在售卖由着名设计师设计的时装和包包的商店和精品店里扫货——当然,巴黎以豪华的百货商店出名,但对2017年来法国首都的110万中国游客(包括中国香港游客)来说,参观博物馆、纪念碑和其他文化景点的人最多,吸引了97%的游客,而城市漫步排在第二位,占71%,购物排在第三,占55%。

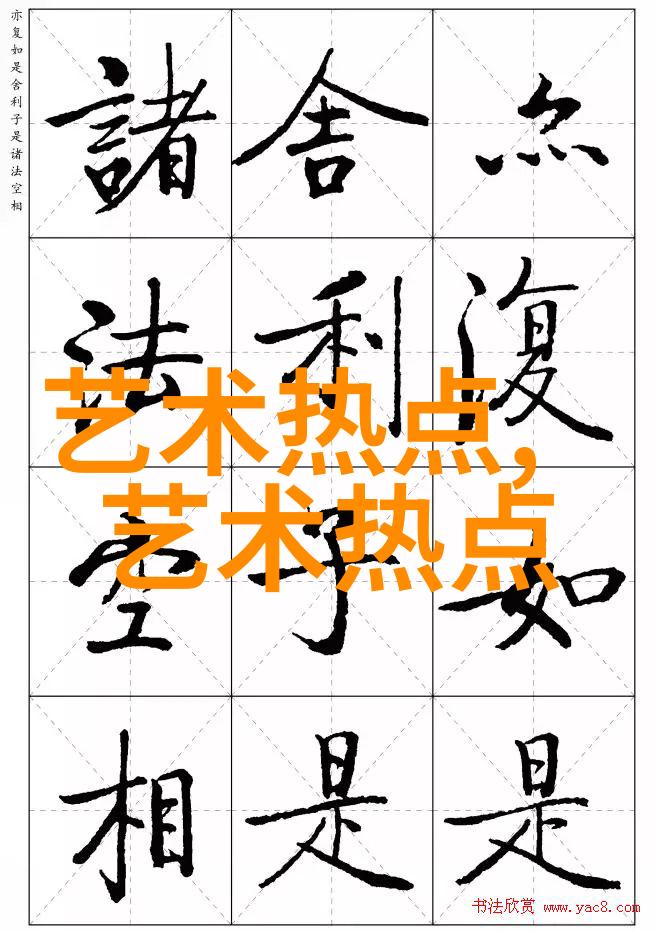

据香港《》网站9月6日报道,有人正在罗丹雕像“思想者”旁指导他摆姿势,要照一张完美的照片。这座沉思男子的大青铜雕像是罗丹这位生于巴黎的艺术家和现代雕塑先驱最著名作品。在香港出生的陈女士指导她的丈夫:“向右一点;不,再向左一点。你的手要这样放。”每天,在巴黎左岸罗丹美术馆花园中,都有人坐到这座雕像旁,不约而同地手撑下巴模仿1903年的作品。

陈女士谈及这一美术馆时说:“罗丹所有杰作,以‘思想家’为首,把我们吸引到这里来。我们也喜欢室外展览,还有美丽花园里的雕像。”这个位于18世纪初洛可可风格豪宅内,从1908年开始是罗丹生活与工作的地方,与香榭丽舍大街一起迎接中国千禧一代游客。

报道指出,中国人是前往巴黎旅游第三大群体,只次于美国人与英国人,并且预计2020年前会达到200万。在2017年访问卢浮宫——世界上参观量最多博物馆之一——810万外国游客中,大约62.6万来自中国,这个比例仅次于美国游客。

但文章并未结束,它提到了一个新的发展:今年6月份,一位叫凯瑟琳·舍维约的人作为罗丹美术馆长访华,为修建一座献给这位雕塑家的姐妹美术馆寻找可能的地理位置。她考虑了深圳、杭州以及位于北京西南100公里处雄安新区,最终决定将由她所领导之团队与法国文化部共同商讨后决定。此举意味着即使是这样的高端项目,也被视为深度文化合作的一个契机。而且,这样的合作不仅限于短暂租借,更涉及建立起自己的艺术品收藏。

舍维约还表示,她们希望通过这种方式促进东西方之间关于艺术价值的问题上的对话。她认为,将东方建筑师设计成具有特色的东方风格的一座专门用于展示罗丹作品的小型画廊,是一种重要的手段,因为这样可以让人们更好地理解这些作品背后的故事,而不是简单地欣赏它们本身。

对于此类发展上海记者韩晓妮(音)表示支持,她曾去过法兰西地区攻读硕士学位,并参与开发了该地区市场。她相信两国日益开放关系将帮助人们更深入地了解彼此,并因此产生更多创造性的交流机会。韩晓妮认为,无论是在文学还是艺术领域,对法国文化的影响力都是显而易见的事实,即便是在20世纪70年代末复苏之后,也仍然能够感受到这种影响力的存在。而现在,我们正见证着两种不同文明之间互相学习、互相启发的情况发生,那些传统印象正在逐渐改变,而新的合作伙伴关系正在形成。