人们为什么会被艺术品投资的承诺所迷惑

在当今社会,艺术品作为一种独特且稀有的资产,吸引了越来越多的投资者。随着艺术市场的不断繁荣,一些不法分子也开始利用这一点,设计各种各样的骗局,以牟取暴利。在这个过程中,不仅普通投资者受到了伤害,即使是专业收藏家和机构也未能幸免。那么,我们为何会被这些承诺所迷惑?其背后又隐藏着什么复杂的情绪和心理机制?

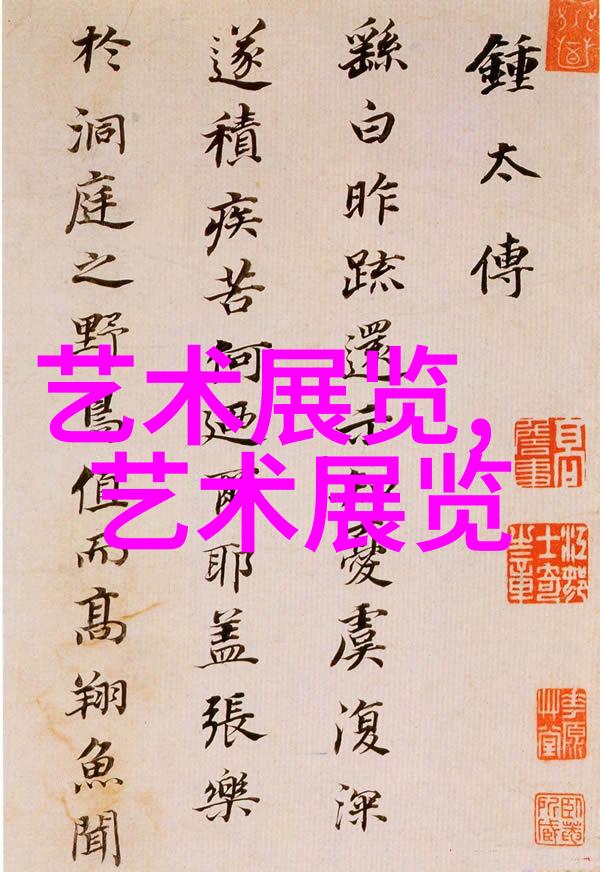

首先,让我们从艺术品本身说起。艺术品通常具有很高的文化价值,它们能够代表某个时代、某种风格或某位创作者的精神追求。而这种精神上的吸引力往往与物质价值相结合,使得购买一件艺术品成为一种身份象征,更是一种对美好生活态度的一种体现。

其次,从经济角度讲,许多人相信将金钱投入到艺术品上可以获得长期稳定的回报。他们可能认为,这些作品不仅能够增值,而且还能提供一种安全感,因为它们并不是像股票这样的金融工具那样容易受到市场波动的影响。此外,一些成功案例让人心生希望,比如那些早期识别并购入达芬奇或梵高等大师画作的人,他们今天可以以数十亿美元甚至更高的价格出售这些建筑性质极强、流行程度极高的地标性作品。

然而,在这个过程中,有一些潜在的问题需要关注。一方面,由于缺乏足够专业知识和经验,一些新手投资者往往难以区分真伪,他们可能无意间购买到假冒伪劣产品,而无法享受到预期中的收益。这也是为什么有时候我们会看到一些涉嫌欺诈的手段,如通过虚构背景故事来抬高一个作品的历史价值或者使用修饰过的事实来增加它看起来更加稀有的情况发生。

另一方面,即便是资深收藏家,也存在情感投入导致判断失误的情况。在对待自己喜爱的事物时,我们常常倾向于忽视批判性思维,而是选择信任直觉和感情。如果一件东西触动了我们的灵魂,那么即使它没有明显证明其价值,也可能因为情感因素而被我们视为珍贵。这就给了骗子空间去操纵我们的感觉,将低质量甚至完全不存在的事情描述成珍宝。

此外,还有一种现象,即所谓“炒作效应”。由于媒体报道以及市场需求的一部分原因,对某个具体类型或地区性的藝術家的兴趣突然激增,这促进了一场短暂但强烈的地价飞涨。当这种趋势达到顶峰时,大量资金涌入相关领域,无论是否合理地评估项目,都想抢占市场份额。但这样做只会加剧泡沫化,最终导致价格崩溃,并带走大量投資者的财富。

最后,从社会层面讲,当个人欲望与集体热潮相结合时,就形成了一股难以抗拒之力量。不少人为了融入特定社群,或是在名誉面前下功夫,都愿意花费巨资买下那些据称具有特殊意义,但实际上并不一定具有实质价值的小小画卷或雕塑。这种行为不仅浪费资源,还助长了非法交易活动,为那些贩卖假货的人提供了肥沃土壤。

总结来说,被艺商承诺迷惑并非偶然,它反映出人类对于美好事物渴望的心理状态,以及对于自我认同寻找途径的心理需求。而要避免上述问题,我们必须培养批判性思维,加强教育培训,使公众意识到保护自己的权益至关重要,并且学会如何识别谎言,同时鼓励正义机构加大打击力度,以净化整个行业环境。只有这样,我们才能真正地认识到什么才是一个可靠、持久且真正有意义的地方进行投资。