中国古代瓷器名称中的化妆土

古代瓷器名称中的“化妆土”是一种特殊的工艺材料,用于改善器物表面的光泽和颜色。在中国古代陶瓷史上,化妆土的应用具有明显的时代特征和地域特征,对于理解古代陶瓷的制作技术、辨别不同年代及窑口有着重要意义。

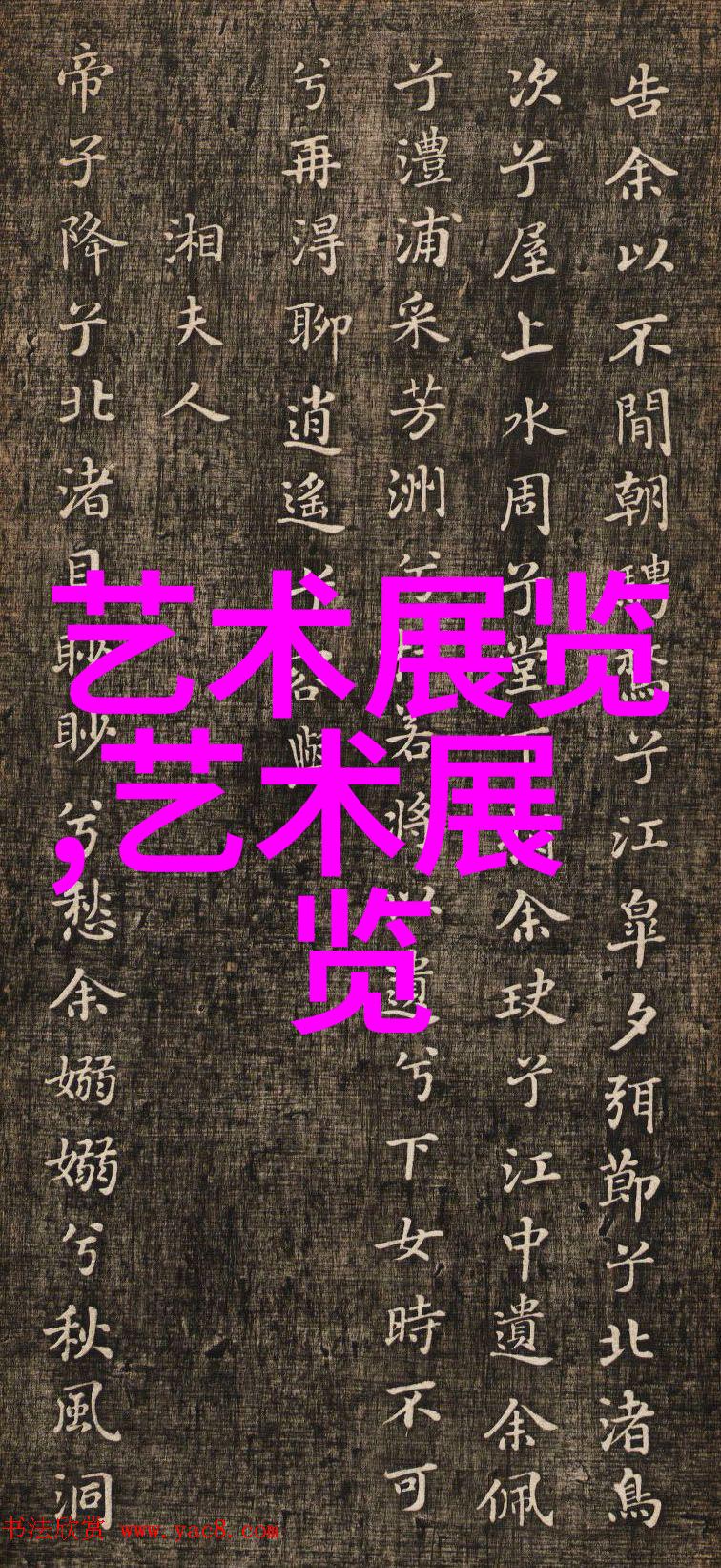

六朝时期的婺州窑就开始使用化妆土,这一地区所产胎土含铁量较高,烧制后胎色深灰或深紫。为了使釉面更加光洁白净,在胎体上先敷一层细白色的化妆土,然后施釉烧制。这种工艺在西晋至东晋南朝时期得到了进一步发展,如德清窑以黑瓷著名,同时也兼烧青瓷,其红色粘土做胎,经过施加白色化妆土后,可改善釉色的滋润感。

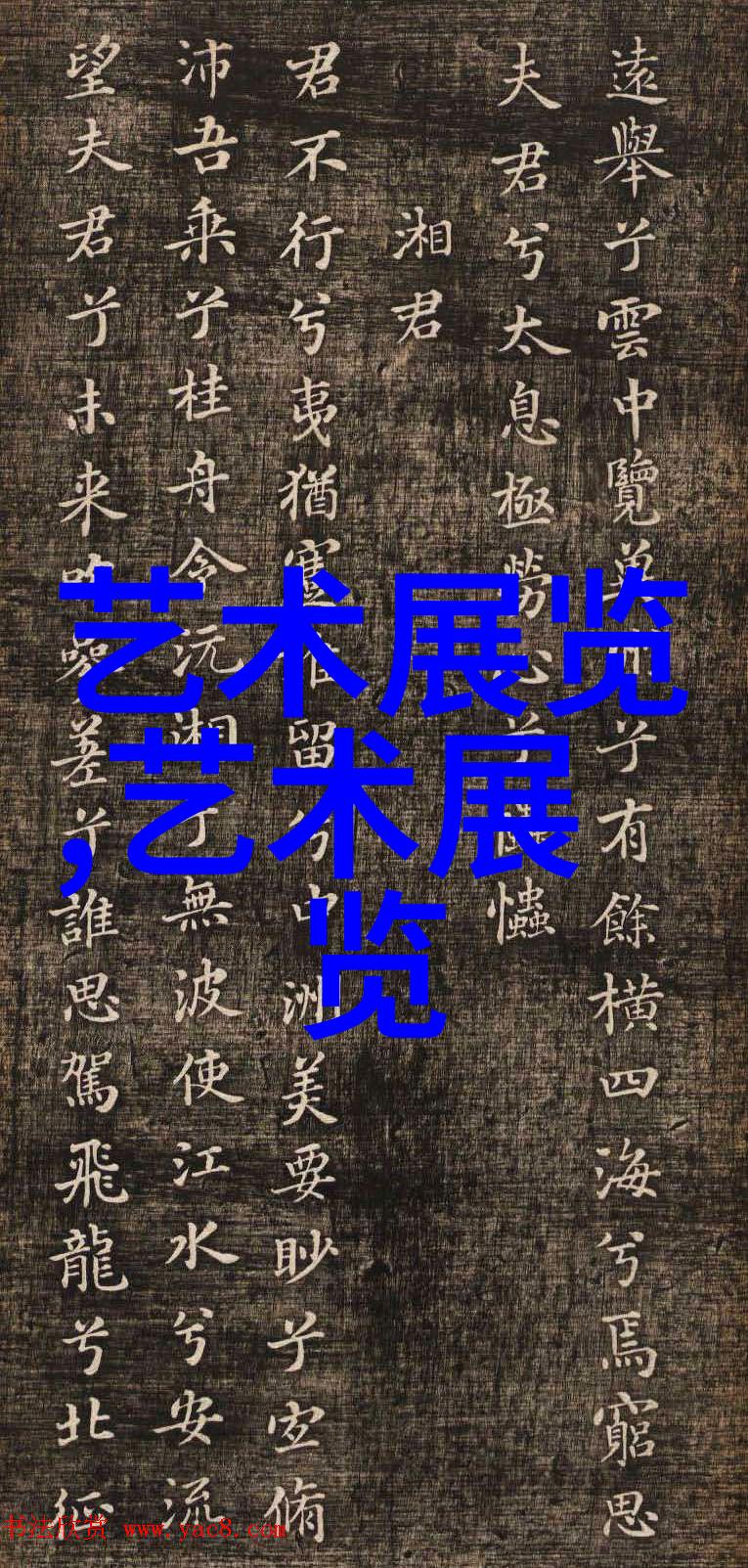

隋唐五代时期,化妆 土 的应用更加广泛,不仅限于青瓷,还被用在了白瓷和彩绘瓷中。五代耀州窑青瓷有黑胎和白胎两种,其中黑胎青瓷因为含铁量高而需要外加厚层白色化妆土来提高外观质量。而唐代河北邢窑则采用粗细两种:细白磕不施化妤,而粗磕则需先敷护皮再施透明釉,使得釉面既洁又亮。

宋元时期尤其是磁州窑对这项工艺进行了极致地运用与发扬,使得产品更为精美。此时,不仅是在施行一次性涂抹,而且还能直接参与纹饰装饰,比如在划花、剔花等技法中,将生坯上的护皮剔去露出原有的褐色或灰褐色底质,以此形成多层次立体效果,与现代雕刻艺术相似。

在研究古代陶器过程中,我们需要注意区分“中间层”与人工添加的“化妤”。宋钧式釉下有一薄薄介质,是自然形成的一层钙长石,但并非由人手部加入。这一介质不仅起到统一釉下颜色的作用,也成为考定年代的一个标志点。

总结来说,通过对原始资料及文本内容分析,我们可以看出早期中国陶器生产中的“护皮”这一环节对于提升产品品质至关重要,并且随着时间推移,该技术不断进步,最终成为了识别真伪、断定年代及来源以及鉴赏作品的一个关键因素。(编辑:木木)