如何理解中国雕塑从古代到现代的变化趋势

中国雕塑从古代到现代的变化趋势

中国雕塑作为中国美术的一个重要组成部分,自古以来就具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。随着时间的推移,中国雕塑经历了多次发展阶段,从早期青铜器、石刻到后来的木石雕塑,再到近现代新兴油画和立体艺术,每一个时期都有其独特之处。今天,我们将探讨如何理解这段长达数千年的变化过程。

古代与传统

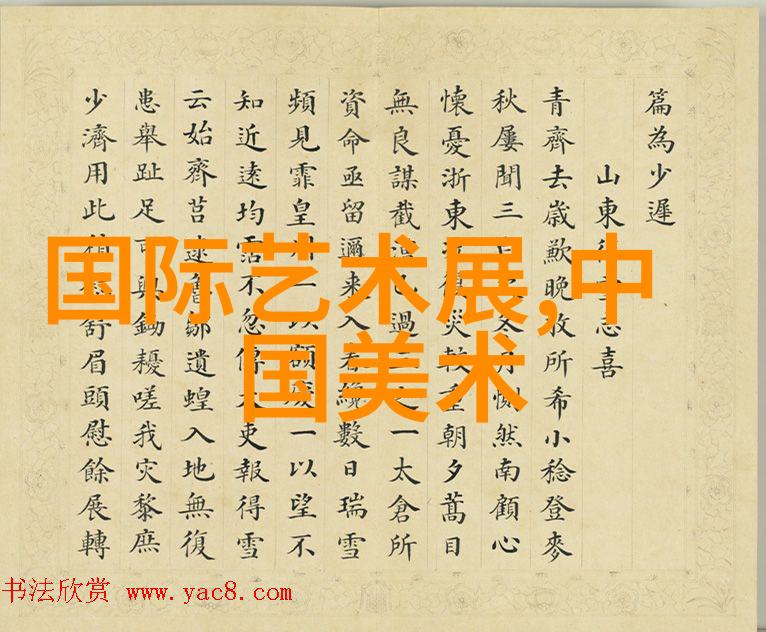

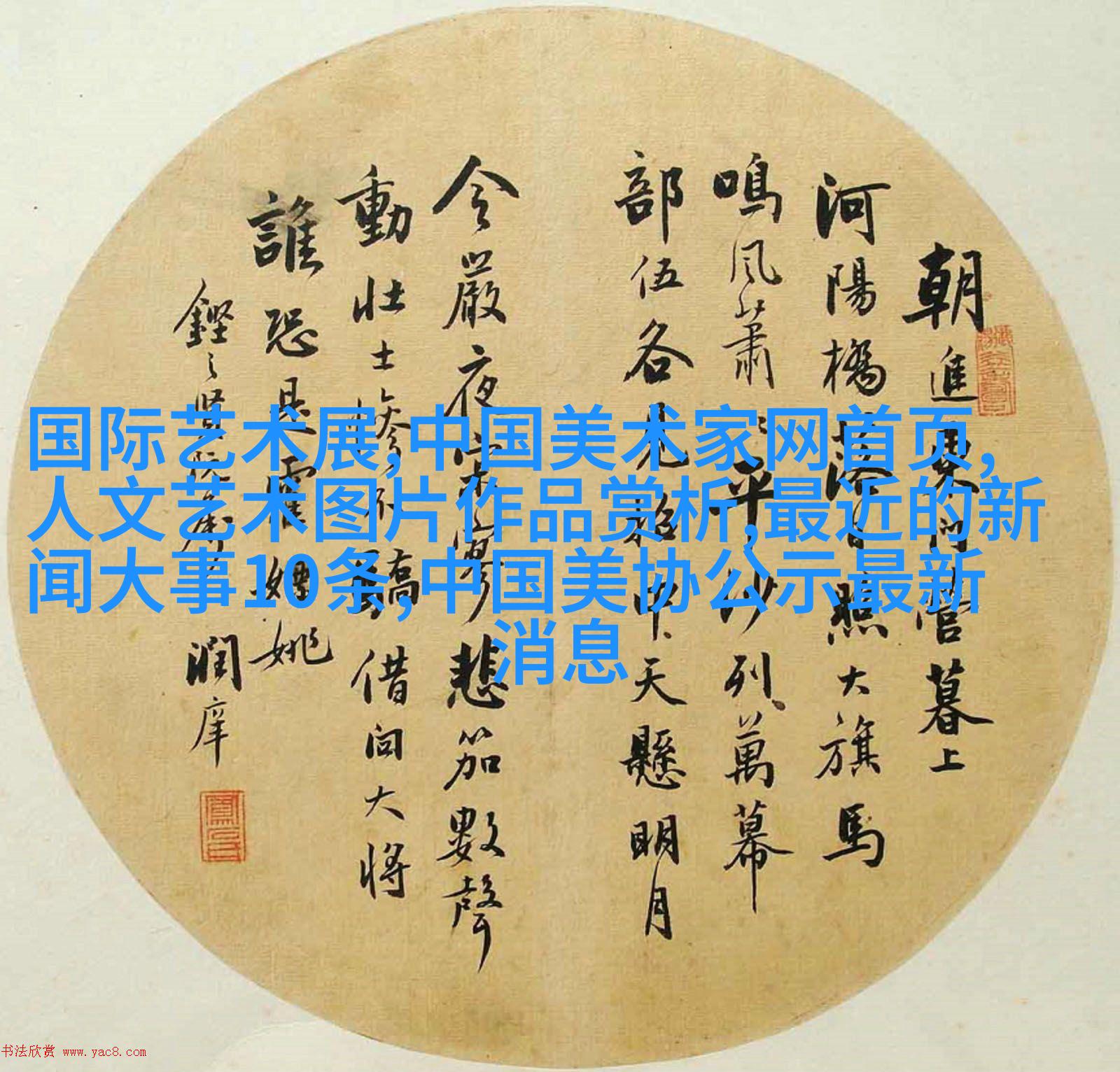

在漫长的历史中,中国雕塑最为人熟知的是那些出现在商朝至汉朝之间的大型青铜器。在这些作品中,如《甲骨文》所见,那些装饰性的图案不仅仅是纯粹的手工艺品,它们也承载着丰富的象征意义,与当时社会政治宗教信仰紧密相连。随后的秦汉时期,则以大理石像为主,这些作品更加注重形态与结构,在技法上已经展现出了较高水平。

到了唐宋时代,佛教文化对中国美术产生了深远影响,不少寺庙中的石造佛像成为那一时代代表性的雕刻作品。这时候,可以看到雕塑形式更加多样化,同时技术也日益精进,比如对光影处理上的细腻描绘,以及对材料选择上的严格要求。

宋元至明清

宋元时期,尤其是北宋期间,以柳公权、周敦颐等人的诗文创作为背景出现了一批以“静观自然”为主题的小巧匀称而精致完善的小型园林式建筑物,这种风格在之后被称作“宋式”的建筑风格。而此时期的人物肖像则更侧重于精神内涵和气质表达,对人物表情进行细腻渲染,使得肖像是同时也是文学史上的重要文献资料。

到了明清两代,由于科技发达及国力强盛,对金属材质进行加工变得更为便捷,因此金银制品开始广泛使用,其中金银玉器尤其流行,其工艺逐渐走向成熟,并形成了自己的独特风格。但同时由于封建礼教等因素,也使得一些地域性或地方特色越来越突出。

近现代转变

进入20世纪初,当西方艺术运动(如印象派、立体主义)影响全球各地的时候,一些先锋艺术家开始寻求新的表现方式,他们试图将西方抽象主义与传统美术融合起来,从而诞生了新兴油画运动。这场革命性变革打破了之前一切关于色彩使用、构图安排以及主题选择的一切传统规则,使得原本专注于自然景观和名士生活场景描写的事实主义现实主义走向抽象表现主义,而后者又进一步演化成为超现实主义等多种不同类型。

然而这种跨界尝试并非没有争议,有的人认为这是背离本土根基;但也有更多人认为这正是创新需要,只要保持尊重源头,将本土元素融入其中,就能开辟出新的道路。此外,还有一些独立个性的艺术家根据自身感受直接创作,他们既不拘泥于旧有的模式也不盲目跟随外来潮流,而是在不断探索中找到自己独特的声音,并通过他们的作品展示给世界看。

当代再思考

目前我们所处的是一个充满挑战与机遇的时代。在信息爆炸、大数据分析、高科技应用等方面取得飞跃进步的情况下,对于任何领域来说都是前所未有的挑战之一。而对于视觉艺术这一领域来说,更是一次全面的重新审视。在数字媒体技术面前,传统手工艺似乎已经不能完全维持原有的地位,但恰恰因为这个原因,让人们更加珍惜并努力保护那些不可复制的情感价值和精神内涵,是一种双刃剑效应:它带来了无限可能,但同时也让我们必须反思我们的存在意义及其表达方式是否还能适应未来环境?

总结来说,从古至今,无论是在材料选择上还是在思想内容上,都有不同的发展趋势。每一阶段都有其独特之处,而这些特殊之处正是我们了解过去、认识现在乃至预测未来的桥梁。当我们回望历史,不禁会感到由衷敬畏,因为每一步发展都伴随着无数人的辛勤劳动以及巨大的智慧沉淀。而站在这样的历史交汇点,我们应该怎样去理解并把握好这个瞬间呢?这就是我想要探讨的问题,也是我希望大家共同思考的话题。