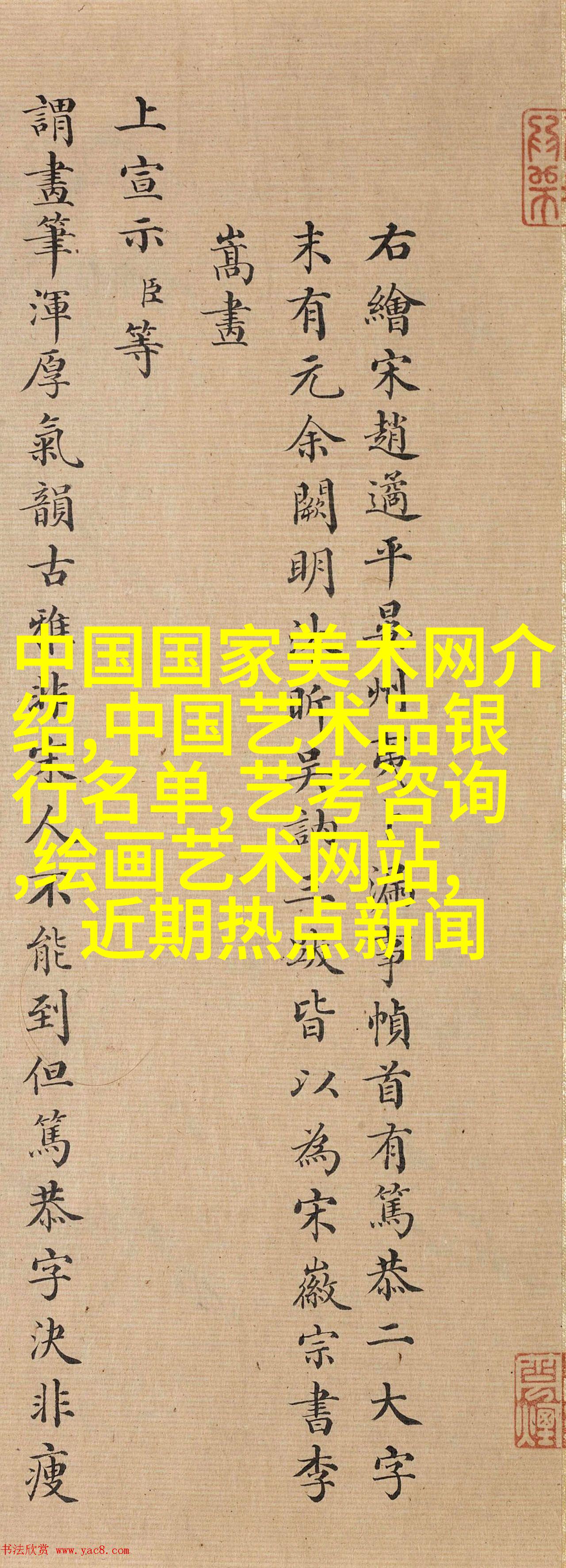

审美与个人偏好我们如何界定一件作品是否具有艺术价值

在探讨审美与个人偏好的问题之前,我们首先需要明确一个基本的概念——艺术。艺术作为一种跨越千年的文化现象,其定义一直是多元化且动态变化的。在不同的历史时期、不同的人类文明中,人们对于“什么是艺术”有着五种主要的说法,这些说法分别体现在以下几个方面:表达、情感、技术、功能和形式。

表达

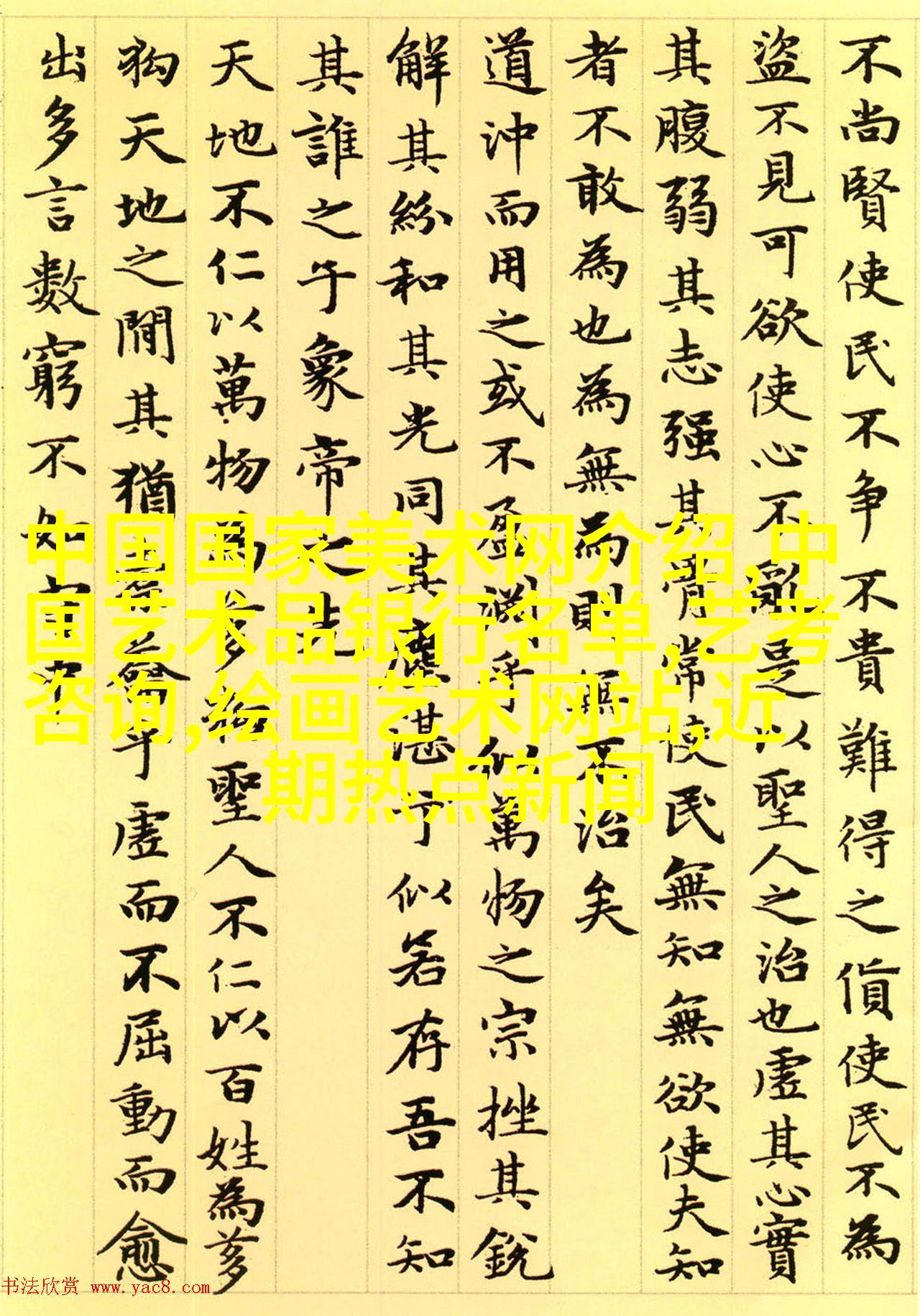

在这种定义下,艺术被视为一种能够传递思想和情感的手段。它不仅仅是一种技艺,更是一种沟通方式,无论是在绘画中通过色彩和构图来表达作者的情感,还是在文学中通过语言来描述人生经历。这个角度强调了艺术创作对社会意义的重要性,它可以激发人们思考,并帮助他们理解世界。

然而,在这个过程中,“表达”的内容往往受到个人的解读而产生差异。当一个作品触及到观众的心灵深处时,那个作品就成功地完成了其任务。但是,如果这份成功也带来了争议,那么就可能引发关于“好坏”或“优秀”的讨论。

情感

情感成为另一个核心元素,不同的人可能会以不同的方式去体验同一件作品。这使得评估某件作品是否具有艺术价值变得复杂,因为评价标准似乎更多地依赖于个人经验和情境。此外,即使最具影响力的评论家也无法完全客观地评价每一位观众对某项文化产物的情绪反应。

此外,由于人类的情感丰富多样,每个人的内心世界都是独特无比,因此,对于相同的事物能产生截然相反的情绪反应,这也是非常常见的情况。如果我们追求的是普遍认可的话,则这些基于个人感情的判断显然难以达到共识。

技术

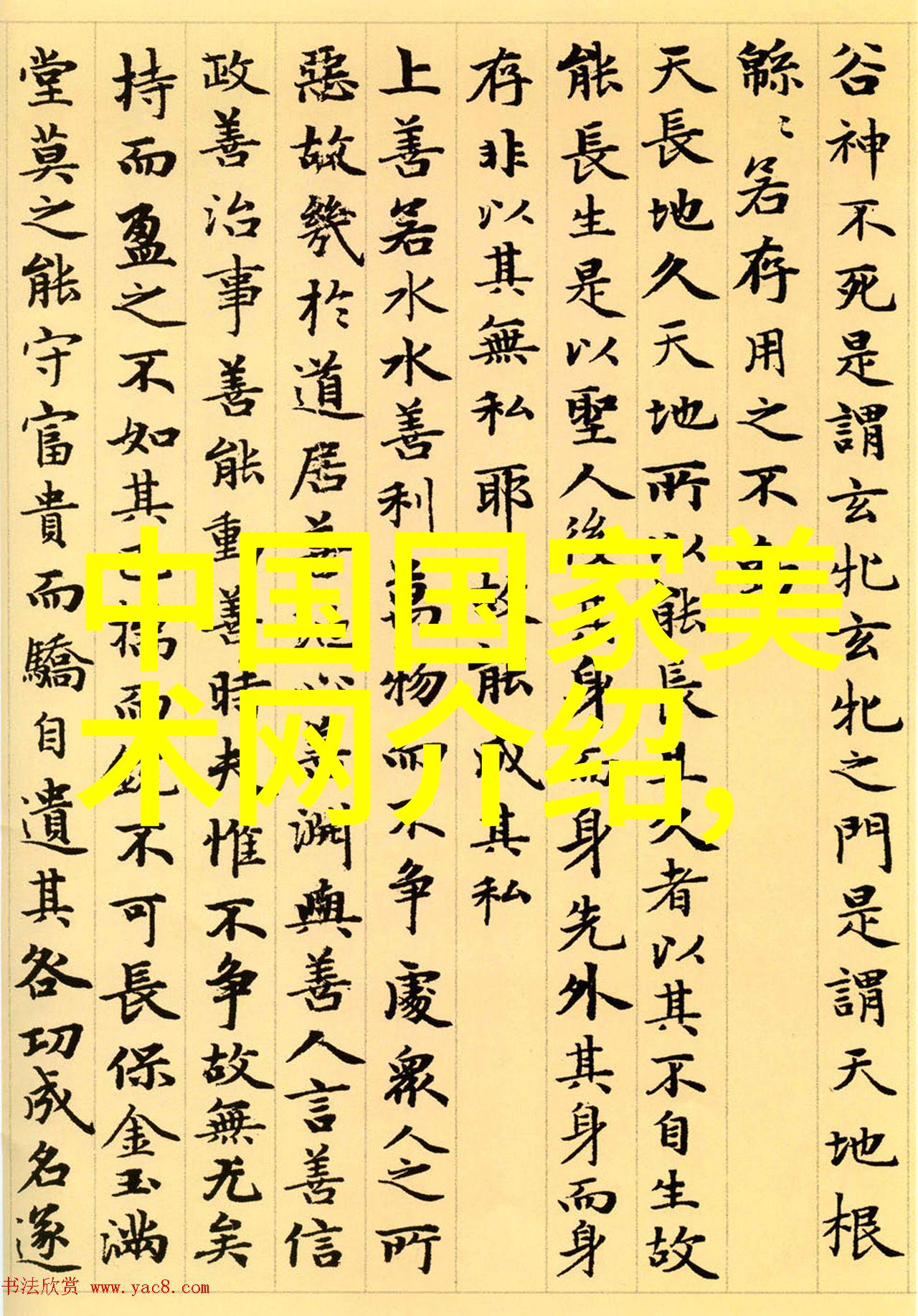

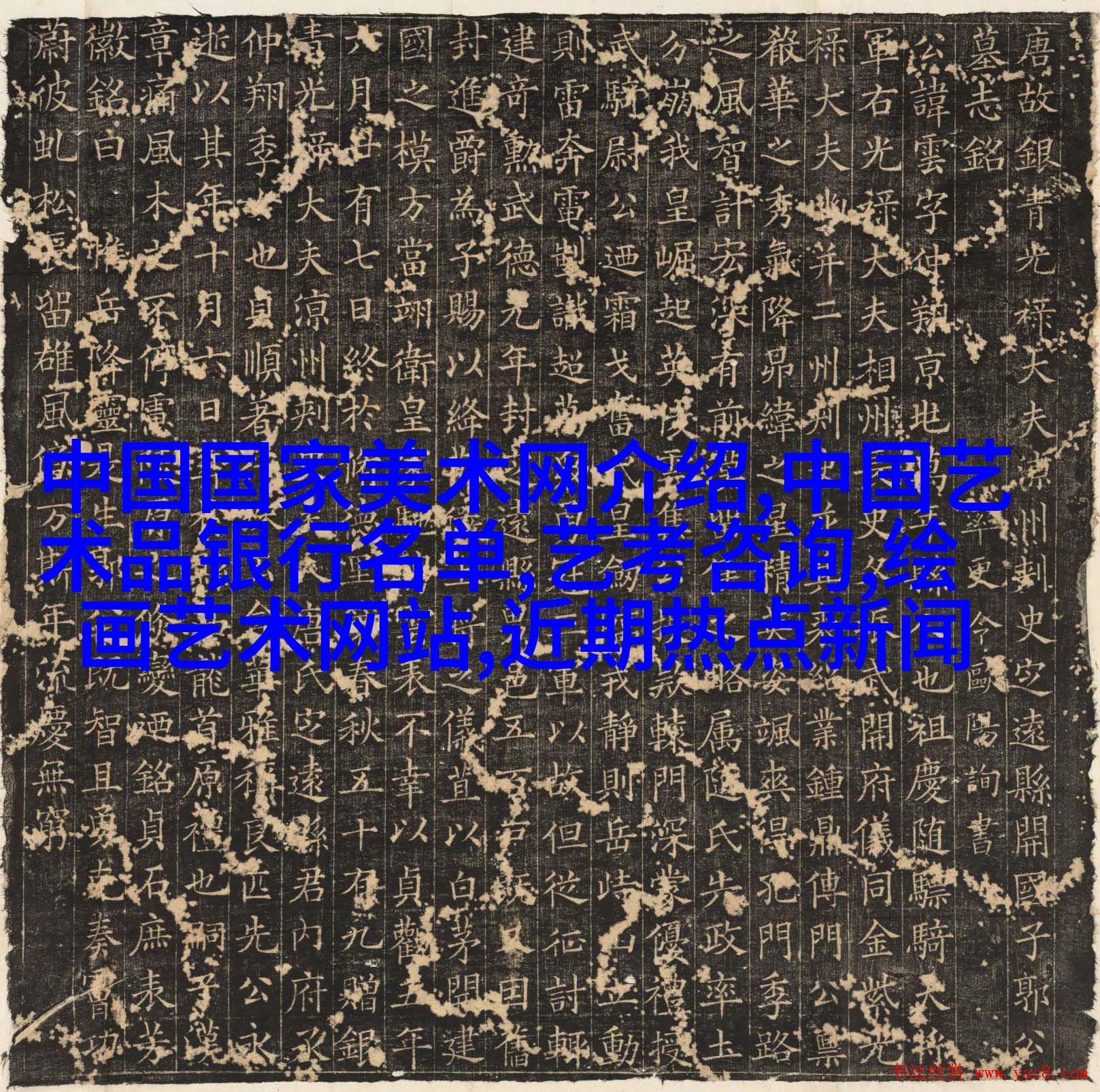

从技术层面看,许多人认为高超的技巧或者创新性的方法就是衡量一件作品是否具有艺术价值的一个标准。而这种看法尤其适用于那些注重工艺精湛如雕塑或版画等领域。虽然技术本身并不能决定一切,但它提供了一种基础上的挑战,使得制作过程更加困难,从而增加了成果所蕴含的价值。

不过,有时候,即便是一个简单的手工艺品,也能因为其独特性或者出色的设计而获得高度评价,而不是单纯依靠技巧。如果所有都要凭借技术来说,那么即便是最原始的一幅石器时代壁画,也可以被视为某种形式上的“高级”。因此,在考虑技术这一点时,还需结合其他因素进行综合判断。

功能

有些人认为功能性是衡量一个工作是否称之为“真正艺术”的关键因素之一。在一些情况下,如装饰品或服装设计中的实用性至关重要。但如果将功能性的考量过分推广,以至于忽略了其他元素,比如创意自由与表达力,那么就会失去很多现代主义以及后现代主义流派所倡导的精神内容。毕竟,有些东西更像是为了存在本身,而非直接服务于日常生活需求所创建出来的存在。”

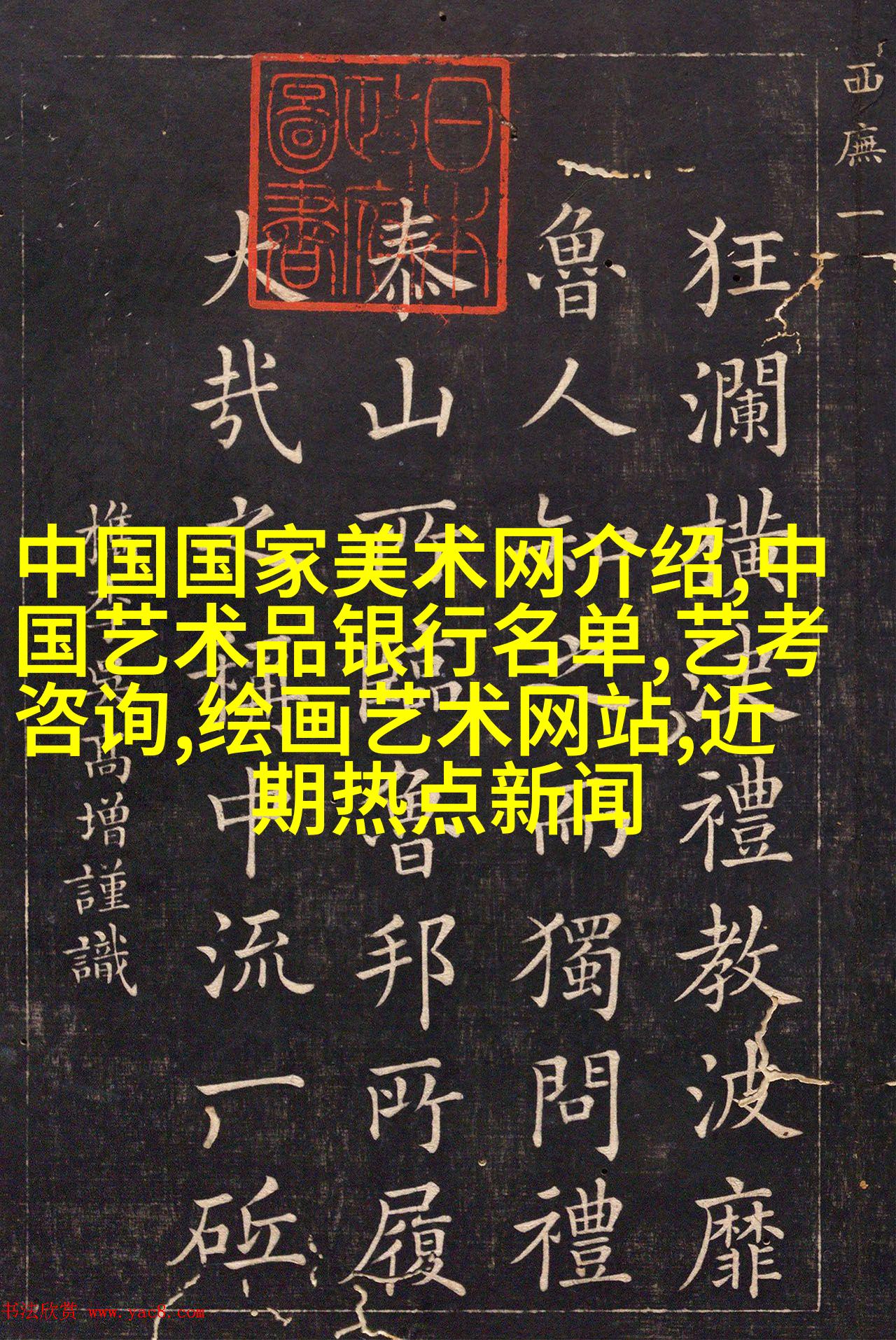

形式

最后,一些人则根据形式上的一致性(如几何形状)或非凡之处(例如意想不到的事物组合)来确定哪些事物属于真正意义上的artwork。这涉及到了风格的问题,其中包括但不限于表现主义、抽象表现主义以及超现实主义等多种流派,以及它们试图通过打破传统规则寻找新的自我表达途径。不管怎样,每一种流派都有自己独特的声音,它们共同构成了丰富多彩的人类文化遗产库存里面的宝贵资源,是不断发展变化历史进程中的缩影。

当我们试图界定一件具体作品是否具有足够的地位成为真正意义上的artworks时,我们必须考虑以上提到的五大说的各自作用,以及它们如何相互交织形成整体效果。一旦我们这样做,就很容易发现任何单一维度都不足以全面回答这个问题,因为它涉及到太多复杂的事情,而且每一次答案总是在不断变迁,随着时间推移逐渐演变成新的形态和语境。而且,当你走进博物馆,或欣赏街头巷尾的小小雕塑,你会发现这些如此微妙又深刻的问题其实就在那里静静地等待着你的解答。你只需要抬起头,看看周围发生的一切,用自己的眼睛去描绘,用自己的心去聆听,用自己的灵魂去感觉,然后给予你的答案,让那些沉默守候已久的小小杰作得到应有的尊重与赞扬吧!