在虚拟空间里什么是定义稀缺的标准

在讨论虚拟艺术品交易平台时,我们常常会提到一个重要的概念——稀缺性。然而,在现实世界与虚拟世界之间存在着一种微妙的差别,这种差异直接影响了我们对“稀缺”的理解和定义。

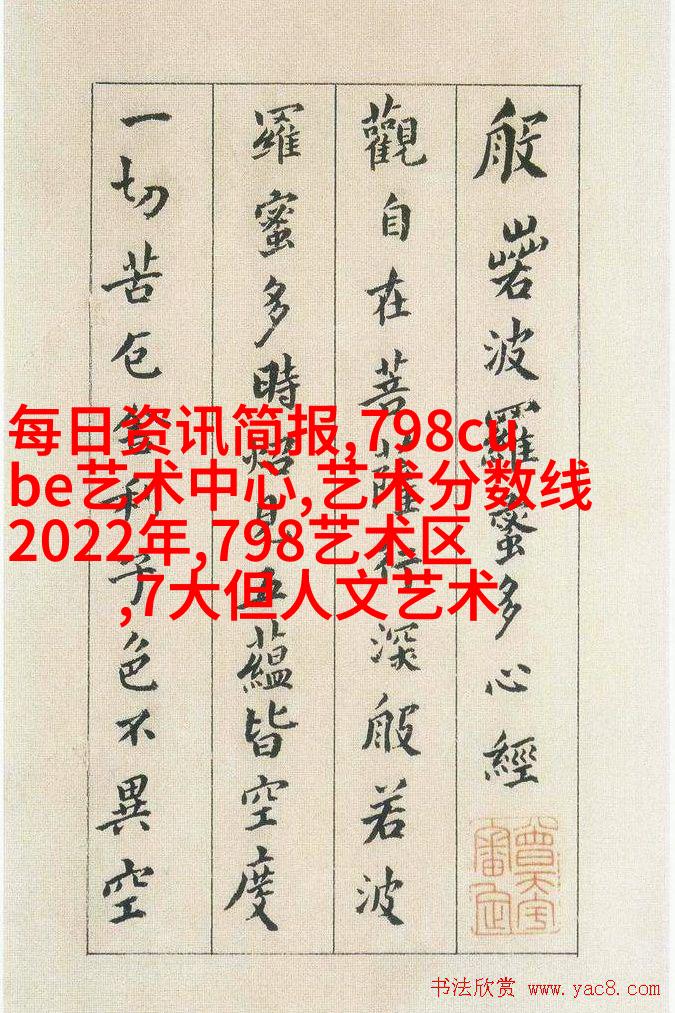

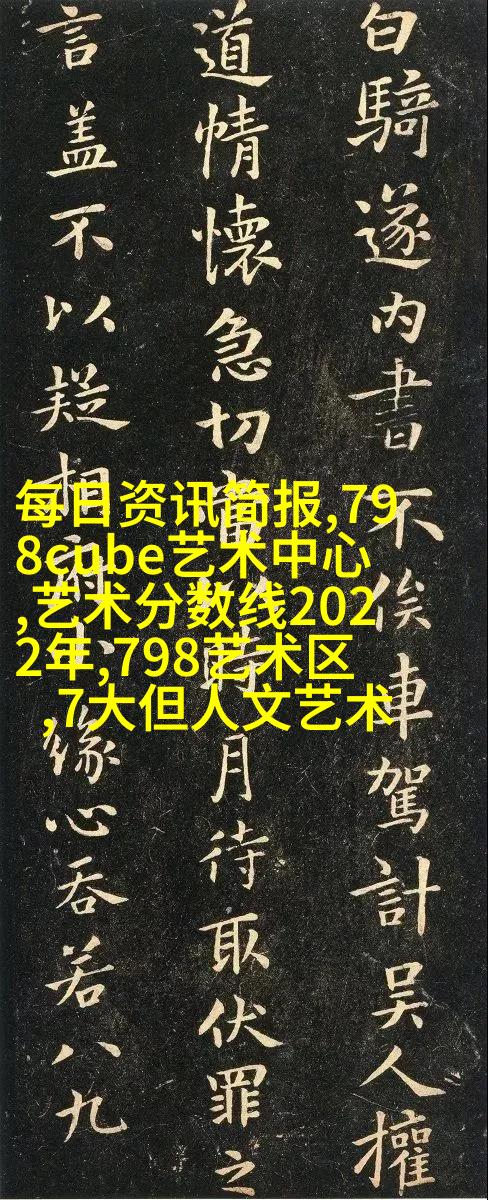

首先,让我们回顾一下现实世界中的艺术市场。在传统艺术市场中,“稀缺”通常指的是作品数量有限或者难以复制的特点。这意味着,只有少数几件作品可以被收藏家或投资者所拥有,因此这些作品往往具有较高的价值和收藏价值。例如,一幅著名画家的独一无二原作相比其印刷版更为珍贵,因为它不仅代表了一种独特创作,还因为其不可复制性而增值。

不过,在进入虚拟艺术品交易平台时,这个概念变得更加复杂。这里,“稀缺”不再仅仅指物理上的限制,而是包括了数字上的一些因素,比如代码、算法或者其他形式的技术限制。如果一个数字艺术品能够通过某些特殊条件(比如限量发行)来实现一定程度上的物理上限,那么它就具备了类似于现实世界中同等工作量相同数量作品所具备的稀有属性。但这并不意味着所有具有这种限定条件的数字艺作品都是稀有的,反之亦然。

此外,由于数字科技不断发展,尤其是在区块链技术支持下的非同质化代币(NFTs),对于“唯一性”的要求变得更加严格。这使得一些创作者开始利用这个新兴技术来创建完全无法被模仿或克隆的大师级别手工制作艺品,从而进一步强化了它们在市场上的珍贵感和价值地位。这样的做法可以说是一种新的方式去理解和体验“稀缺”。

然而,即便如此,不可避免地也有一些问题需要深入探讨。在大量使用NFT作为证明身份验证手段的情况下,有没有可能出现伪造的问题?如果这种情况发生,那么那些原本看起来非常珍贵但实际上只是伪造出来的小众艺品是否还能保持它们最初设定的那份价值呢?

最后,再回到我之前提到的关于传统艺商场与虚拟艺商场间存在差异的问题。一方面,传统艺商场中的商品大多是真实物质,对于购买者来说,无论他们如何欣赏这件商品,它们都依旧占据了空间;另一方面,虚拟藝商场中的商品则全凭视觉呈现以及潜在的人气支持,其真实性的认定很大程度上取决于观众的心理状态和情绪反应。而且,与过去不同的是,现在人们越来越习惯用数字工具进行交流,他们对电子设备及网络服务环境也有着高度依赖,这让人们对于获得某一类型产品或服务感到满足度也不尽相同。

因此,当谈到什么是定义“稀缺”的标准时,我们必须考虑到这一切,并且要根据具体情况去适当调整我们的标准。这既涉及到了文化、经济学,以及心理学等多个领域,同时也需要跨越现实与虚拟之间界线,以确保我们的判断既准确又全面。此外,对未来研究人员来说,将会是一个极为富有挑战性的课题:如何将这些不同的元素结合起来,使得最终形成的一个完整理论能够解释并预测各种可能的情形,并基于这些理论,为用户提供更多安全、合规、高效的地方?

总结来说,在探讨关于虹色艺术品交易平台的时候,要真正理解并评估哪些成为了真正意义上的「奢侈」对象,就不能忽视对「唯一性」、「可访问性」、「互动可能性」的全面考量。不断发展的手工技巧、新颖设计思维,以及创新科技,都将继续推动这个领域向前迈进,而评价「奢侈」的标尺,也随之不断演变,以适应这一转变过程中不断变化的情境需求。