艺术品市场的特点雕塑艺术中的碰撞与融合又是什么

波罗的海沿岸国家在艺术创作中融合了多元文化特点,尤其是在雕塑艺术领域。立陶宛等国家长期以来一直是斯拉夫、希伯来、卡拉伊姆和其他民族的聚居地,这种多元文化背景造就了一系列独具特色的戏剧、电影、美术和手工艺作品。在雕塑历史上,特别是在1990年前后,形成了多种风格并存的情况,如红色雕塑(约20世纪80年代)、原有地方民族的木雕石雕形式(约20世纪末)、涌现的大量更加自由的主题(约21世纪初)以及受到现代主义影响下的现代设计审美融合(约20世纪末至21世纪初)。

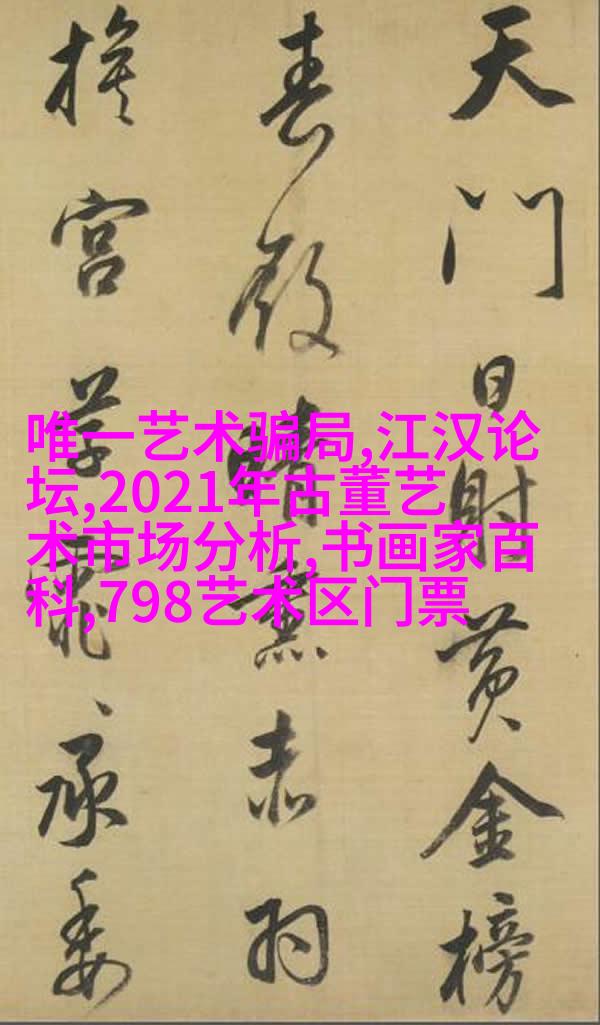

女巫山木雕狰狞的女巫形象与面部特写,是考察时间有限,但以立陶宛为例,可以深入研究波罗的海沿岸国家雕塑艺术大体趋势。从这个角度,我们了解到,立陶宛在美术创作中先后受到东西欧艺术共同影响和冲击,形成了奇异的混杂融合。民众对艺术热爱,加之来自世界各地投资人的推动,使得这里从独立初期就汇聚了来自世界各地的雕塑作品,在世界艺术史上留下精彩轨迹。

解读该地区这一时期的雕塑发展,可以说是东西欧当代雕塑融合的一个缩影。波罗's 海三国由于地处东南沿海,温润气候使森林覆盖率极高,在丰富森林资源条件下,都派生出以木材见长的一系列传统木刻作品,以女巫山为例,有71座由当地木刻技艺家吸收地方传说自发创作。

事实上,不仅如此,从本土画家的作品中,我们也可以清晰发现这一系列国家发展中的脉络。如隆基纳斯·乌比卡斯《王座》于1986年成果颇佳;塔达斯·古陶斯卡斯《凯旋之拱》于1994年完成;麦娜·奥西尼与乌拉达斯·凯瑟奥斯卡士合作制作《门》,展现出了独立后的波罗' 的海早期景观概念;维托塔斯特同样取得显著成效,他个人的《失臂》于1996年建造完毕。

进入21世纪,立陶宛更开放的心态促进了更多新的创新表述,以及越来越多化的手法,更开阔视野。这一过程也让我们看到了艾韦尔达斯·泊匝所做出的杰出贡献,如2001年的《谎言头颅》及2005年的青铜作品《坐姿》,不仅展示时代感,而且引发受众关联性思索。

此外,还有一批北美艺术家,也参与到了波罗' 的海地域探索活动,他们带来了自己独有的地域特色,使得这些区域上的工作呈现出一种现代主义色彩。此类北美人琼巴龙汉森在1994年完成了一件名为“云之手”的巨型石头与不锈钢组合物品,而墨西哥人尤菲亚库鲁兹则在1996年用扁平化造型展示用恍惚不明视觉组合方式传递不同的视觉体验。此外丹尼尔澳潘海姆亦曾两次前往此区进行创作,其中包括他的景观项目“沙发水池”。

综上所述,由此可见,那些被称为“结构至上的”美国建筑师们,他们利用几何样貌细节工作通过水泥块精准拼接而落成,其灵感来源于俄罗斯博物馆收藏的一些古老构图。而另一位美国建筑师古德弗瑞,则以其钢铁侠身分,为我们提供了一幅关于如何将无数螺栓固定一起成为一个整体的情景。他灵感来源于俄罗斯博物馆收藏的一些古老构图,同时也反映了他对于结构至上的追求。这一切都证明,无论是哪一方,它们都致力于揭示它们独特的地理位置及其历史根源,并且通过这种方式,与全人类分享他们对未来的思考和梦想。