上海佳士得为什么艺术家依旧执着于绘制肖像马云的艺术品收购秘密在此揭晓

在19世纪初,世界历史上首张照片的诞生彻底改变了肖像艺术的面貌。贵族们不再依赖画家来捕捉他们的形象,而肖像画从简单记录外观转变为深层次反映内心世界和社会环境的媒介。即使当今科技高度发达,摄影技术触手可及,艺术家们仍然不断创作人像作品,用以表达情感、自我认知或对社会现状的思考。人像画成为了对人性的深刻探究。

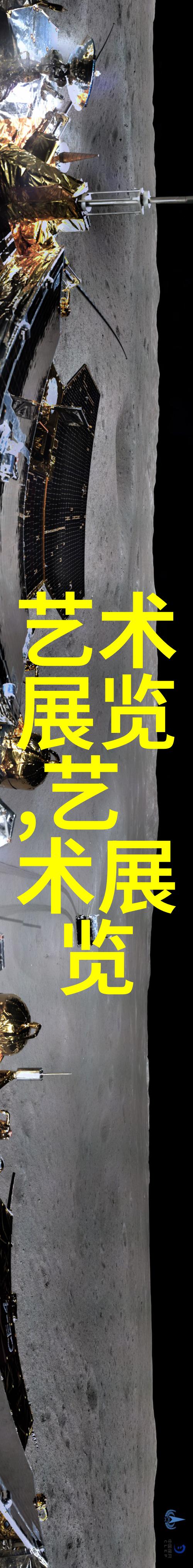

2012年9月21日,上海佳士得举办了一场20世纪及当代艺术拍卖会,其中展出了四幅来自不同文化背景的人物作品,让我们穿梭于东方与西方艺术家的笔下,从中窥见“最好的时代,最坏的时代”。

毛焰(1968年出生)的《小林》是一幅油彩绘制于画布上的作品,以其独特青灰色调细致描绘好友小林静默中的形象。在烟雾缭绕的笔触中,小林仿佛置身于一个虚无缥缈的情境,使观者沉浸其中。毛焰常用相机记录生活片段,然后以主观感受塑造人物。他说:“我比较喜欢‘虚静’这个词,有一点虚空,又比较宁静。我画的时候自己有一个意识,表达一个形象的时候无色无味、无声无息,画到这种状态,这个就达到了。”

喻红(1966年出生)的一幅名为《迷夜》的作品,是一组三联布面丙烯,以象征和隐喻的手法展开个体故事。她渴望了解他人的幸福与痛苦,用她独特视觉语言将生活经验融入她的写实风格之中。

余友涵(1943年出生)则通过他的《啊!我们系列 No.13 避邪》展示了复杂的人性。他在抽象形式中拼贴具象图像,将平凡民众作为新时代社会进程中的见证者,他说:“我的眼睛,不管睁开还是闭上,都看到的是人,我们中国人。我也是中国人,我是他们当中的一个。”

贝尔纳·布菲(1928-1999)的《小丑》则是一幅油彩作品,它捕捉到了马戏团表演者的瞬间。这件拍品展现了不同文化背景下的肖像创作,以及它们如何跨越时空界限地传递情感和意义。

这些作品共同构成了对“最好的时代,最坏的时代”的多维度审视,他们通过不同的技巧和方法探索人类存在的心理奥秘和社会关切,为我们提供了深邃的人类心理画像。